OM-D E-M1 Mark III、降臨!!!

先代機種OM-D E-M1 Mark IIの登場から早3年余り。ついに先日、オリンパスからマイクロフォーサーズ規格ミラーレスカメラ「OM-D」シリーズの最新機種として、OM-D E-M1 Mark IIIが発表された。

E-M1シリーズはOM-Dシリーズを象徴するフラッグシップモデル。ミラーレスカメラで最高クラスの画質と機動力を両立した稀有な存在として、プロ・アマ問わず多くのカメラマンから愛用されており、非常に高い評価を得ていることでも知られている。

現在僕は先代ミドル機のOM-D E-M5 Mark IIを愛用しているが、やはりフラッグシップモデルであるE-M1シリーズには並々ならぬ憧れがある。次にカメラを追加購入するときはE-M1シリーズを選ぶと強く決めているほどに。そんなこともあり、その最新機種のOM-D E-M1 Mark IIIには人一倍強い興味と関心がある。

また、これから一眼レフやフルサイズ機からの乗り換えを検討している方や、E-M5シリーズからのステップアップを計画している方は、新旧どちらの機種を購入すればいいのか迷っている方も少なくないはず。

そこで、今回は最新機種OM-D E-M1 Mark IIIと先代機種OM-D E-M1 Mark IIのスペックを徹底的に比較しつつ、OM-D E-M1 Mark IIIの注目ポイントも踏まえた上で、それぞれの機種におすすめな人を考察していく。

ぜひあなたのパートナーに相応しいカメラ選びの参考にしていただきたい。

Contents

OM-D E-M1 Mark IIIとOM-D E-M1 Mark IIのスペック比較

早速だが、今回発表された最新機種OM-D E-M1 Mark IIIとその先代機種に当たるOM-D E-M1 Mark IIのスペックを徹底的に比較してみよう。

まずは、下記に掲載した【OM-D E-M1シリーズスペック比較表】に目を通していただきたい。ちなみに、OM-D E-M1 Mark IIIのスペックの内、赤字の部分は前機種と比較して劇的に進化した項目を意味する。

なお、OM-D E-M1 Mark IIIの進化ポイントをより明確にするために、本機に多くの先進機能を継承したもう1つのフラッグシップ機のOM-D E-M1Xのスペックも比較対象として参考に並べておいた。

※スマートフォンで見る場合はスワイプで表を横にスクロールできるよ!

| E-M1 Mark III | E-M1 Mark II | E-M1X | ||

| 画素数 | 2037万画素 | 2037万画素 | 2037万画素 | |

| ISO感度 | 常用 | ISO200-25600 | ISO200-25600 | ISO200-25600 |

| 拡張LOW | ISO64相当 | ISO64相当 | ISO64相当 | |

| 画像処理エンジン | TruePic IX | TruePic VIII | TruePic VIII ×2 | |

| 電子ファインダー | 種別 | 液晶 | 液晶 | 液晶 |

| 解像度 | 約236万ドット | 約236万ドット | 約236万ドット | |

| 液晶モニター | 可動方式 | バリアングル | バリアングル | バリアングル |

| サイズ | 3.0型 | 3.0型 | 3.0型 | |

| 解像度 | 約104万ドット | 約104万ドット | 約104万ドット | |

| 記録媒体 | 種別 | SDXC | SDXC | SDXC |

| スロット数 | 2 | 2 | 2 | |

| 規格 | UHS-II/UHS-I | UHS-II/UHS-I | UHS-II/UHS-II | |

| AF方式 | コントラスト | 121点 | 121点 | 121点 |

| 像面位相差 | 121点 (オールクロス) |

121点 (オールクロス) |

121点 (オールクロス) |

|

| マルチセレクター | ○ | × | ○ | |

| シャッター速度 | 1/8000-60秒 | 1/8000-60秒 | 1/8000-60秒 | |

| 連写 (AF・AE追従) |

最高速度(メカ) | 10コマ/秒 | 10コマ/秒 | 10コマ/秒 |

| RAW最大コマ数 | 286コマ | 148コマ | 287コマ | |

| 最高速度(電子) | 18コマ/秒 | 18コマ/秒 | 18コマ/秒 | |

| RAW最大コマ数 | 76コマ | 77コマ | 74コマ | |

| 手ぶれ補正 | ボディのみ | 7.0段 | 5.5段 | 7.0段 |

| ハイブリッド | 7.5段 | 6.5段 | 7.5段 | |

| ハイレゾショット |

三脚 | ○ | ○ | ○ |

| 手持ち | ○ | 非対応 | ○ | |

| 画像サイズ選択 | ○ | × | × | |

| ライブND | ○ | × | ○ | |

| デジタルシフト | ○ | ○ | ○ | |

| ライブコンポジット | ○ | ○ | ○ | |

| 深度合成 | ○ | ○ | ○ | |

| プロキャプチャーモード | ○ (最大35コマ) |

○ (最大14コマ) |

○ (最大35コマ) |

|

| 星空AF | ○ | × | × | |

| インテリジェント被写体認識AF |

× | × | ○ | |

| フリッカー対策 | ○ | ○ | ○ | |

| 4K動画 | ○ (30fps) |

○ (30fps) |

○ (30fps) |

|

| ハイレゾ録音 |

○ | × | × | |

| ヘッドフォン端子 | ○ | ○ | ○ | |

| アートフィルター | 16種類 | 16種類 | 16種類 | |

| 専用縦位置グリップ | ○ | ○ | – | |

| 専用防水プロテクター | × | ○ | × | |

| USB | 端子形状 | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |

| 規格 | USB3.0 | USB3.0 | USB3.0 | |

| USB給電 | ○ | 非対応 | ○ | |

| USB RAW編集 | ○ | ○ | ○ | |

| バッテリー | 種別 | BLN-1 | BLN-1 | BLH-1 ×2 |

| 撮影可能枚数 (通常) |

約420枚 | 約440枚 | 約870枚 | |

| 撮影可能枚数 (省電力) |

約900枚 | 約950枚 | 約2580枚 | |

| 無線通信 | Wi-Fi・Bluetooth | Wi-Fi | Wi-Fi・Bluetooth | |

| ボディ材質 | マグネシウム合金 | マグネシウム合金 | マグネシウム合金 | |

| 防塵・防滴・耐低温 | ○(IPX1) | ○ | ○(IPX1) | |

| 大きさ(幅×高さ×奥行き) | 134.1×90.9×68.9mm | 134.1×90.9×68.9mm | 144.4×146.8×75.4mm | |

| 重さ | 約580g | 約574g | 約997g | |

| 実売価格(本体のみ) | 196,000円 | 129,800円 | 334,600円 | |

OM-D E-M1 Mark IIIの注目ポイント

では、先代機種OM-D E-M1 Mark IIから進化した項目の中から、特に注目すべき8点をピックアップしてより詳しく見ていこう。

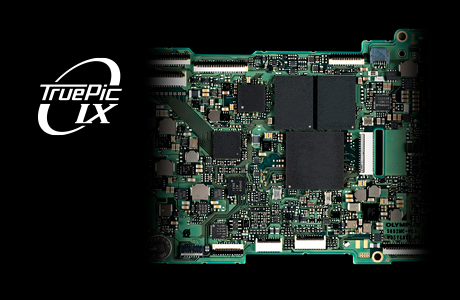

①新世代の画像処理エンジンを搭載

OM-D E-M1 Mark IIIの最大の目玉とも言える進化が、新世代の画像処理エンジン「TruePic IX」の搭載だ。

新世代の画像処理エンジン「TruePic IX」を搭載。

画像処理エンジンとは画像の生成する役割を担う部品のこと。イメージセンサーから受け取った光の情報に対して明るさ・ホワイトバランス・コントラストなどの調整を行い、デジタル画像として出力する。また、連写や合成などの特殊撮影機能をスムーズに使用する上でも欠かせないものだ。

「TruePic IX」は従来の機種に採用されていた「TruePic VIII」と比較して、約2倍の処理性能を持っている。

もう1つのフラッグシップ機OM-D E-M1Xでは、「TruePic VIII」を2基搭載することで初めて、後述する「手持ちハイレゾ」や「ライブND」などの大きな負荷のかかる特殊撮影機能を実現していた。

対して、OM-D E-M1 Mark IIIは「TruePic IX」が1基のみ搭載されているが、それ単体でOM-D E-M1Xの特殊撮影機能を可能にしている。1kg近いOM-D E-M1Xと同等以上の撮影性能を、4割ほど軽い約580gのOM-D E-M1 Mark IIIの軽量コンパクトボディで実現しているのだから、画像処理エンジンの進化は本当に凄まじい。

また、画像処理エンジンの刷新によって顔・瞳優先AFの性能も大幅に向上している。

実はオリンパスは初めて顔・瞳優先AFをカメラに搭載したメーカーだったりする。しかし、他社も顔・瞳優先AFを積極的に取り入れている最近の状況を受けて改善を進めていたらしい。

今回のアップデートによって、画面に対して顔の面積が小さいシーン、横顔、振り向きざまの顔なども、スピーディーにピント合わせができるようになった。複数の顔を検出した場合は、優先してピントを合わせたい顔をボタン/タッチ操作で選択もできるようになった。

②OM-D E-M1Xと同等の手ぶれ補正性能

OM-D E-M1 Mark IIIはボディ単体で最高7.0段、対応レンズとのシンクロ補正で最高7.5段分の手ぶれ補正効果を発揮する。先代機種OM-D E-M1 Mark IIと比較すると、ボディ単体で1.5段、シンクロ補正で1段の進化となる。

これはフルアーマーフラッグシップモデルであるOM-D E-M1Xと同等の補正性能を持つということになる。OM-D E-M1Xに搭載されていたジャイロセンサーを、OM-D E-M1 Mark III用にチューニングして搭載したことで、これほどの精度を実現したという。

ちなみに、7.5段分の補正効果がどれほど凄いかというと、4秒という超低速シャッターを切っても手ぶれしないらしい。

4秒が手持ちで使えれば、夜景はもちろん、通常は三脚が必須になる車や船のテールランプの光跡を写した写真や、滝の流れをシルク状に表現した写真も手持ちで手軽に撮影できるようになる。その気になれば、星景写真の撮影にさえも手持ちで挑戦できるだろう。

③操作性が大幅に向上

操作性がより洗練されて使いやすくなったのもOM-D E-M1 Mark IIIの進化ポイント。特に注目すべきなのが、モードダイヤルの変更・マイメニューの新設・マルチセレクターの搭載だ。

モードダイヤルからは「iAUTO」が省略されて「C4」と「B」が新たに追加された。

「iAUTO」が省略されて、「C4」と「B」が新設された。

従来までカスタムメニューは3つまでダイヤルから呼び出すことができたが、「C4」の追加で4つに増えた。

また、「B」の追加によって、これまでは「M(マニュアル露出)」モードで長秒シャッターに設定しないと呼び出せなかった「ライブバルブ」・「ライブタイム」・「ライブコンポジット」が直接呼び出せるようになった。夜景や星景の撮影を行うカメラマンにとって嬉しい改良点だろう。

メニューの項目に「マイメニュー」が新設されたのも、僕個人としては非常に嬉しい。

設定メニューの「★」を選ぶと「マイメニュー」の一覧に飛べる。「マイメニュー」に登録できる項目を選んだ状態で録画ボタンを押すと、その項目を「マイメニュー」へ簡単に登録できる。

これは自分が頻繁に設定変更するメニュー項目をリスト化してまとめておける機能で、OM-D E-M1Xから搭載されたものだ。

オリンパスのミラーレスカメラには先述の「マイセット」という機能がある。AFの利き方・ボタンに割り当てる機能・連写時の挙動などの設定を一まとめにして、あらかじめ「C1」や「C2」のダイヤルに設定グループとして保存しておくことで、ダイヤルを回すだけでそれらの設定を呼び出せるというものだ。

しかし、「マイセット」では設定の変更ができない項目もわずかながら存在する。そういった項目を「マイメニュー」に登録しておけば、漏れなく設定できるようになる。もちろん、よく使う機能を中心に登録するのもありだ。

そして、最後に注目すべきが待望だったマルチセレクターの搭載だ。

ジョイスティック上のマルチセレクターを使用することで、AFポイントの移動と選択が直感的にできるようになった。

これもOM-D E-M1Xに搭載されていた操作系の継承になるが…これが本当に使いやすくて感動する!僕は以前OM-D E-M1Xの体験会で操作したことがあるが、ファインダーを覗きながらセレクターを動かすだけでAFポイント(測距点)を移動させたい方向へ直感的に動かせるのだ。

また、マルチセレクターを押し込むだけで、AFポイントを中央などホームポジションに戻せるのも素晴らしい。僕はこの機能を常用しているので、愛用のOM-D E-M5 Mark IIではカメラ前面のプレビューボタンにこの機能を割り当てているのだが、わざわざ別にボタンを割り当てなくても使えるのは嬉しいことだ。

④手持ちハイレゾショットに対応

ボディ内手ぶれ補正機構の応用でセンサー上のピクセルを動かしつつ連写した画像を瞬間合成することで超高解像画像を得る機能が「ハイレゾショット」だ。

8回連写した画像を合成して8000万画素相当の画像を得られる従来の「三脚ハイレゾショット」に加えて、OM-D E-M1 Mark IIIでは、16回連写合成で5000万画素相当の画像が得られる「手持ちハイレゾショット」も搭載された。

「手持ちハイレゾショット」ではフラッシュが使用できず、記録画素数も少々減るが、「三脚ハイレゾショット」と違って機能の使用に三脚が必要ないのが特徴。まぁ、減ると言っても、5000万画素相当の記録になるので、OM-D E-M1 Mark IIIの元々の有効画素数が約2037万ということを考えると、十分すぎるほど高解像だろう。A2の大判印刷も楽勝でクリアできる。

最近は国内外で三脚や一脚の使用が禁止の有名観光地が増えているが、そういった場所でも気兼ねなく高解像な画像を記録できるのは非常にありがたい。それに、三脚を持って行かなくて済む分、荷物も軽くなるので旅行撮影をライフワークとする者からすると嬉しいかぎりだ。

ちなみに、OM-D E-M1 Mark IIIではハイレゾショット時の記録画素数を選択できるのもポイント。「三脚ハイレゾショット」は2500万・5000万・8000万画素相当から、「手持ちハイレゾショット」は2500万・5000万画素相当から選べる。

シーンに応じて使い分けができるようになったので、ハイレゾショットの活躍の場がさらに広がりそうだ。

追記(2020/4/5):ハイレゾショットは高感度ノイズも低減できる!

「ハイレゾショット」について特筆すべき点がもう一つある。

実はあまり知られていないのだが、夜景など暗いシーンを「ハイレゾショット」で撮影した場合、通常の2000万画素記録時の画像よりもノイズ感の少ない画像を記録することができる。複数の画像を合成して高解像画像を生成する工程の中でノイズリダクションの処理が加わるからだ。

「ハイレゾショット」を活用すれば約2段分のノイズ低減効果が見込める。

OM-D E-M1 Mark IIIなどが採用しているフォーサーズ規格のイメージセンサーは、フルサイズ規格のものと比較して2段ほど高感度ノイズ耐性で劣ると言われている。つまり、マイクロフォーサーズ機のISO 1600は、フルサイズ機のISO 6400に相当するというわけだ。

しかし、その不利な点は「ハイレゾショット」で十分に補える。

マイクロフォーサーズのミラーレスカメラが持つ数少ない弱点の一つであった高感度ノイズ耐性の低さは、今やほとんど克服されつつある。これまでフルサイズミラーレスを使っていた方で、マイクロフォーサーズへの乗り換えを検討している方も、これで安心してマウント替えができる環境が整ったと言えるだろう。

⑤ライブNDに対応

OM-D E-M1Xから継承したもう一つの特殊撮影機能が「ライブND」だ。

明るい晴天の日中で大口径レンズを絞り開放の状態で使用すると、光量が多すぎて高速シャッターでも抑えきれず、画面全体が露出オーバーになってしまうことがある。また、流れる滝の水をシルクのように滑らかに表現したいときも、光量が多すぎて低速シャッターが使用できず、思ったような効果が得られない場合もある。

そんなときに使用するのがNDフィルターという撮影機材だ。レンズプロテクターのようなフィルター状の機材だが、ガラス面が黒く加工されているのが特徴。サングラスをかけているのと同じように画面全体の光量を抑える効果が得られるので、明るい日中の撮影や低速シャッターによる動感表現も楽にできる。

しかし、NDフィルターを常に携帯して用意しておかないといけないという欠点がある。加えて、通常のNDフィルターは1枚だけで多段の減光効果に対応できるわけではないので、必要な減光効果の具合に応じて、また、レンズのフィルター径のサイズごとに複数枚持ち歩かなければいけない。

ところが、この「ライブND」という機能を使えばその悩みから解放される。瞬間連写した4枚の画像を合成して擬似的に露光時間を延ばすことでNDフィルターと同じ効果が得られるのだ。

減光効果は画像処理エンジン上で適用されるため、NDフィルターを持ち歩く必要がない。加えて、効果の段数はND2(1段分)〜ND32(5段分)まで選べるのも魅力だ。さらに、光学的には減光を行わずに全ての光を取り込んでいるため、NDフィルターを使用した場合と比べて、写真のノイズを抑えられるという特典もある。

実は、以前僕はCP+2019の会場でOM-D E-M1Xの展示が行われていた際、この「ライブND」機能を試させてもらったことがある。そのときに撮影した写真が下記の画像だ。

流れる滝の動画が映し出された大型液晶モニターに向けて手持ちの状態で「ライブND」による撮影を行った。このときのシャッター速度は1/4秒だったが、画像の通り画像全体を鮮明に保ったまま水流だけをシルク状に表現することができた。

OM-D E-M1 Mark IIIでもこれと全く同じことができる。

このように、先述した最高7.5段分の手ぶれ補正機構と併用すれば、三脚を使わなくても低速シャッターによる動感表現が使用できる。この「ライブND」は風景写真の撮影スタイルを劇的に変えていくだろう。

⑥新機能「星空AF」の搭載

ここまではOM-D E-M1Xから継承した機能が大半だったが、OM-D E-M1 Mark IIIで初めて搭載された新機能もある。それが星景写真家の夢とも言える機能「星空AF」だ。

「手持ち星景」という新しい撮影スタイルを実現する「星空AF」。

星にピントを合わせる星景や天体の撮影では、これまでMFを使用するのが基本だった。そもそも像面位相差AFは光量の少ないシーンの撮影はあまり得意ではないし、一方のコントラストAFは星空のように画面内に複数の明るさの被写体があるとコントラストを正確に検出できずスムーズなピント合わせができないという弱点もある。

しかし、星の撮影に特化した専用のアルゴリズムを組み込んだ新しいAFモードをOM-D E-M1 Mark IIIに搭載することで、星のような極めて小さな光源が相手でもAFでスムーズにピント合わせができるようになった。

「星空AF」はAFモードの項目から選択できるが、「速度優先」と「精度優先」という2種類のモードが用意されている。

「速度優先」はAFスピードを優先することで短時間で星へのピント合わせを可能にしたモード。広角レンズや標準ズームを使用した星景撮影に最適で、超強力な手ぶれ補正機構と組み合わせれば、手持ちで星空の撮影も楽しめる。

「精度優先」はピント合わせの精度を重視したモード。露光時間が10秒ほどかかるので三脚の使用が必須だが、目的の星に極めて精度の高いピント合わせが行えるので、望遠レンズを使って天体撮影をする際に重宝する。

初出の機能なので実際の効果は実機を検証してから判断したいが、手持ちでも星景写真の撮影が楽しめるというのは非常に画期的なことだろう。OM-D E-M1 Mark IIIは星景写真家の長年の夢を叶えてくれたと言っても過言ではない。

⑦USB給電に対応

USB Power Delivery(USB PD)規格に対応したことで、USBケーブルを介した給電が可能になったのもOM-D E-M1 Mark IIIの注目ポイント。カメラ内にバッテリーを入れたままの状態でも充電ができるようになったので、いちいちバッテリーを取り出す手間がなくなった。

また、モバイルバッテリーからの給電も可能。バッテリー容量が早く減りやすい寒冷地での撮影や、長時間に及ぶことの多い星景写真の撮影などで間違いなく重宝する。寒冷地や星景写真の撮影を行うカメラマンにとっては欠かせない機能となるだろう。

USB規格には一般的なUSB3.0、USB形状にはiPad ProやMacBookシリーズにも使われているUSB Type-Cが採用されている。付属の充電器を使用することで最速2時間の急速充電が可能なので、旅先であまり充電時間が確保できない場合でもバッテリー切れを過剰に心配する必要がなくなるだろう。

⑧充実したネットワーク機能

OM-D E-M1 Mark IIIでは従来のWi-Fi通信に加えて、Bluetooth通信にも対応している。Wi-Fi通信のように大容量のデータ転送は行えないが、スマートフォンやタブレットと一度ペアリングすれば、以降はカメラの電源を入れるだけで簡単にワイヤレス連携が利用できる。

接続先Wi-Fiの指定やパスワードの再入力などの煩わしい作業が必要ないので、気に入った写真を思い立ったときにスマートフォンへ転送したり、手軽にSNSへ投稿したりなどが楽しめる。もちろん、スマートフォンをリモコン代わりにしてカメラを遠隔操作するリモートコントロール機能も使用できる。

特筆すべき追加機能として、Wi-Fi連携したスマートフォンからファームウェアのアップデートやマイセットのバックアップ/リストアが行えることも挙げられる。

これまではパソコンを介さないと利用できなかったが、スマートフォンからでも利用できるようになったのは嬉しいことだ。また、カメラ内には4個のマイセットしか登録できないが、その数を超える設定もスマートフォンで管理して、簡単に入れ替えができるようにもなった。

あらかじめ被写体やシーンごとに複数のマイセットをスマートフォンに登録しておく必要はある。しかし、鉄道から花、野鳥からスナップなど、それまで撮影していたのとは全然異なる被写体やシーンが対象でも、より万全な状態で対応できるようになったは素晴らしい。

OM-D E-M1 Mark IIIのオールラウンダー的な性質をさらに強める機能だろう。

OM-D E-M1 Mark IIIの残念ポイント

先代機種から素晴らしい進化を遂げたOM-D E-M1 Mark IIIだが、惜しい箇所もいくつかある。ここでは僕が残念だと思うポイント2点を紹介しよう。

⑨イメージセンサーは据え置き

OM-D E-M1 Mark IIIで真っ先に残念だと思うのは、先代機種OM-D E-M1 Mark IIと全く同じイメージセンサーが搭載されているということ。どんなに高性能な画像処理エンジンを搭載していても、処理する情報の大元となるイメージセンサーが同じでは劇的な画質の向上は望めない。

APS-Cやフルサイズと比較した際、高感度時の画質の低さがマイクロフォーサーズの弱点の1つとして挙げられる。普段は強力な手ぶれ補正機構を駆使すれば高感度ISOをあまり使うことなく暗所でも高画質な写真が撮影できる。

しかし、夜間の祭り撮影や星景撮影など絶対的に高感度ISOが必要になる場面も少なくはない。そんなときにある程度の画質が担保されているのは、ユーザーとしては非常に心強いのだが…

せめて裏面照射構造を採用した新しいイメージセンサーを搭載してくれさえすれば、フルサイズにも引けを取らない高感度画質が得られたと思う。そのことがただただ残念でならない。

ただし、画質の安定性という意味では最も優れているだろう。OM-D E-M1 Mark IIIに採用されているセンサーは、先代機種OM-D E-M1 Mark IIから3年以上に渡って使われてきたものなので実績は十分。プロの現場で通用する分の高画質はしっかりと得られるだろう。

⑩専用防水プロテクターの用意がない

OM-D E-M1 Mark IIIの仕様の中で、個人的に最も致命的だと思うのが専用防水プロテクターが用意されていないことだ。これを知ったとき、僕は非常にがっかりした。。。

OM-D E-M1 Mark IIIはOM-D E-M1Xと同様、ミラーレスカメラとしては珍しくIPX1相当の防滴性能がしっかりと保証されている。実際にはそれよりも遥かに高い生活防水レベルの性能があると思われるが、そんなOM-D E-M1 Mark IIIを以ってしても生身では水中の撮影に対応できない。

そこで使用するのが防水プロテクターという撮影機材だ。カメラ本体をカバーするように装着することで、水深60mまでの水圧にも耐えられるようになるので、浅い海でのシュノーケリングはもちろん、本格的なスキューバダイビングでの撮影も楽しめるようになる。

だが、OM-D E-M1 Mark IIIにはその専用防水プロテクターが用意されていない!

先日オリンパスのカスタマーサポートにも確認を取ったのだが、「OM-D E-M1 Mark IIIには専用防水プロテクターの用意はなく、今後も発売の予定はない」という悪夢のような回答をいただいた。…これはひどい。水中撮影をライフワークに行うカメラマンにとっては、ある意味で死刑宣告にも匹敵する仕打ちだろう。

一応、Fisheyeのように、ミラーレスカメラ向けの防水プロテクターを扱っているサードパーティのメーカーは存在する。OM-D E-M1 Mark III用の防水プロテクターに関しても、こういったサードパーティで水面下での開発が進んでいると思われるので、代替手段が全くないわけではない。

しかし、サードパーティ製の防水プロテクターはオリンパス純正品と比較するとかなり割高なのが難点。参考に先代機種OM-D E-M1 Mark IIの専用防水プロテクターを例に挙げると、純正品が約15万円なのに対して、サードパーティであるFisheye製のものは約25万円もする。レンズポートや水中フラッシュなどのアクセサリーも含めれば、総合的な価格差はさらに広がるだろう。

また、カメラの操作系や性能を熟知した上で開発できるというアドバンテージがあるので、カメラメーカー純正品の防水プロテクターの方がカメラ本体との親和性は高いと言わざるを得ない。オリンパスでは常にプロの水中カメラマンからのフィードバックを受けて製品を開発していると以前イベントで耳にしたので、その品質の高さと安定性は折り紙付きだろう。

だがしかし、新世代フラッグシップモデルのOM-D E-M1 Mark IIIには、専用防水プロテクターが用意されていない!!

(三度目でしつこいかもしれないが。)

思い返せば去年の秋に発売された新ミドルクラスモデルのOM-D E-M5 Mark IIIにも専用防水プロテクターは用意されなかった。そして、新フラッグシップモデルのOM-D E-M1 Mark IIIにも用意しないと考えると、オリンパスは水中撮影の市場から撤退を考えているのかもしれない。

少し前のオリンパスは、以前に下記の記事でも紹介したように、水中写真関連のイベントを積極的に開催していただけに、ユーザーとしては寂しさが拭えない。

僕個人としても発表前までは新しいフラッグシップモデルの誕生をとても楽しみにしていた。OM-D E-M1 Mark IIIを購入したら専用防水プロテクターも入手して、母の実家があるフィリピンの海でダイビング撮影に挑戦しようと思っていたので、非常に残念でならない。

今からでもオリンパスが方針を改めて、OM-D E-M1 Mark III専用の防水プロテクターをリリースしてくれることを願ってやまない。

新旧どちらの機種がおすすめ?

ここまでOM-D E-M1シリーズ新旧両機種のスペック比較や、注目すべきポイントや残念なポイントを解説してきた。この項目では、新旧それぞれの機種におすすめな人の例を挙げていく。ぜひ自分のパートナーに相応しい機種を見極めてほしい。

OM-D E-M1 Mark IIIの方がおすすめな人

最新機種OM-D E-M1 Mark IIIがおすすめなのは下記のような人だ。

- 上位機譲りの高性能を試してみたい人

- 有名観光地でも高解像な画像を軽快に撮影したい人

- 星景・天体写真を快適に撮影したい人

上位機譲りの高性能を試してみたい人

まず挙げられるのが、上位機種から継承した先進の撮影機能を試してみたい人だ。

OM-D E-M1シリーズには縦位置グリップと一体になったフルアーマーフラッグシップモデルとも言えるOM-D E-M1Xが存在する。このOM-D E-M1Xには「手持ちハイレゾショット」や「ライブND」などの独創的な特殊撮影機能が数多く搭載されている。

これらの機能を使用するためには従来は2基の画像処理エンジンが必須だった。しかし、新世代の画像処理エンジン「TruePix IX」を採用したことで、OM-D E-M1Xにのみ搭載されていたいくつかの機能はOM-D E-M1 Mark IIIでも使用が可能になった。

OM-D E-M1 Mark IIIはラインアップ的にはOM-D E-M1Xの下位に当たるが、より小型・軽量なカメラで機能を使用できるのは感激だ。特に、「手持ちハイレゾショット」や「ライブND」はそれまでの撮影スタイルを劇的に変化させるほどの可能性があるので、予算に余裕のある方はぜひとも一度試していただきたい。

有名観光地でも高解像な画像を軽快に撮影したい人

僕と同じように、旅先で本格的な風景や夜景の作品撮りを行いたい人にもOM-D E-M1 Mark IIIはおすすめだ。

先ほども触れたが、近年は観光客が増加したことで、世界中の有名観光地で三脚や一脚の使用が禁止されることが多くなった。風景や夜景を高解像に撮影したいときはぶれの存在は大敵なので、三脚を使用できる方が断然有利なのだが…世の中の流れ的には三脚の出番は今後さらに少なくなっていくだろう。

しかし、OM-D E-M1 Mark IIIには「手持ちハイレゾショット」という機能が搭載されている。手持ち撮影でも5000万画素相当のRAW画像が手軽に撮影できるので、三脚が使えないシーンでも十分に高解像な風景・夜景の撮影は楽しめる。

また、三脚を携帯しなくて済む分、より身軽に行動できるのも嬉しいところ。最近はLCCを利用して旅行するという人が増えているが、三脚の分だけ手荷物を軽くできるので、LCCの厳しい手荷物重量規定も楽々クリアできる。

星景・天体写真を快適に撮影したい人

そしてOM-D E-M1 Mark IIIを最もおすすめしたいのが、星景や天体の写真撮影をライフワークにしている人だ。

先述したように、OM-D E-M1 Mark IIIには「星空AF」という唯一無二のAF機能が搭載されている。これまでは夢のまた夢だった「手持ち星景撮影」も軽快に楽しめるようになったので、三脚に縛られない構図で星景写真の新境地も開拓できる。

また、手持ち星景だけではなく、天体の撮影でも「星空AF」は重宝する。こちらは三脚の使用が必須だが、目的の天体に対して従来よりも簡単に精度の高いピント合わせが可能なので、撮影の成功確率を劇的に上げることができる。

USB給電に対応したのも星景・天体カメラマンにとっては嬉しいポイント。モバイルバッテリーを用意しておけば、長時間露光やライブコンポジットも充電しながら進められるので、撮影中にバッテリー不足で涙を飲む心配がなくなる。

OM-D E-M1 Mark IIの方がおすすめな人

先代機種OM-D E-M1 Mark IIがおすすめなのは下記のような人だ。

- コストパフォーマンスを重視したい人

- 水中写真の撮影に挑戦したい人

コストパフォーマンスを重視したい人

高性能なミラーレスカメラをなるべく安く入手したい人には、先代機種OM-D E-M1 Mark IIがおすすめ。型落ちの機種となるが、後継の最新機種OM-D E-M1 Mark IIIと比べてコストパフォーマンスが圧倒的に高いのがその理由だ。

2020年2月下旬現在、先代機種OM-D E-M1 Mark IIと最新機種OM-D E-M1 Mark IIIの実勢価格を比較すると次のようになる。どちらも普段僕が利用させていただいている新宿のマップカメラでの販売価格を参考にさせてもらった。

- OM-D E-M1 Mark IIボディ単体・・・¥129,800-

中古美品の場合・・・¥113,800-

中古美品の本体 + 12-40mm F2.8 Pro・・・¥170,600-

- OM-D E-M1 Mark IIIボディ単体・・・¥196,020-

12-40mm F2.8 Proレンズキット・・・¥255,420-

ボディ単体で比較した場合、約66,000円の価格差がある。さらに、状態が極めて良い中古美品のOM-D E-M1 Mark IIと比べた場合は、なんと約82,000円もの価格差となる!

この差は極めて大きい。レンズの種類にも寄るが、オリンパス最上位グレードのProレンズ1本分に匹敵するほどの価格差があるからだ。

所有しているレンズの数だけ写真表現のバリエーションは増える。実はミラーレスカメラではカメラよりもレンズの方がより重要になったりするので、あえて先代機種OM-D E-M1 Mark IIを選択して、差額分で新しいレンズを追加購入するという戦略も十分に有効だ。

いずれにしろ、型落ちになったとはいえ、OM-D E-M1 Mark IIはまだまだ十分現役で使用できる。それどころか、プロの現場でも通用できるだけの性能があるので、コストパフォーマンスは極めて優れていると言えるだろう。

【開催中】OM-D E-M1 Mark III発売記念キャンペーン

新旧機種の価格差に触れるならば、現在オリンパスでは【OM-D E-M1 Mark IIIの発売記念キャンペーン】が開催されていることも言及しておかなければいけないだろう。

2020年5月12日(火)までの購入分には後日オリンパスからUCギフトカードが贈られるというものだ。ちなみに、OM-D E-M1 Mark IIIボディ単体は20,000円相当、12-40mm F2.8 Proレンズキットは25,000円相当のUCギフトカードがもらえる。

しかし、キャンペーン特典を適用しても最低46,000円、最高で62,000円ほどの価格差がまだあるので、コストパフォーマンスを重視したい人からすると悩ましいところだろう。その程度の価格差でも、Premiumグレードの単焦点レンズ1本が追加で購入できるからだ。

OM-D E-M1 Mark IIIに搭載された新機能が不要な場合は、コストパフォーマンスを重視してOM-D E-M1 Mark IIを選ぶ方が賢い選択になるのは間違いない。

水中写真の撮影に挑戦したい人

水中写真の撮影をライフワークにしたい人には、先代機種OM-D E-M1 Mark IIが絶対的におすすめだ。

先述したように、最新機種OM-D E-M1 Mark IIIにはオリンパス純正の専用防水プロテクターが用意されておらず、今後も発売の予定はない。後々サードパーティから対応する防水プロテクターが発売されるだろうが、おそらくかなり割高になるだろう。

対して、先代機種OM-D E-M1 Mark IIには専用防水プロテクター:PT-EP14がちゃんと用意されている。しかもリーズナブルで扱いやすいので、これから水中撮影を始めたいという人にはおあつらえ向きだ。

ただし、少し急いだ方がいいかもしれない。先日オリンパスのカスタマーサポートに問い合わせたところ、この専用防水プロテクター:PT-EP14は、OM-D E-M1 Mark II本体と同様、順次生産を終了していく方針らしいので、なるべく早めに確保しておいた方がいいだろう。

ところで、機能面で考えても水中撮影にはOM-D E-M1 Mark IIでも十分だという点も付け加えておこう。OM-D E-M1 Mark IIIのアップデート項目を一通り確認してはみたが、水中撮影がより有利になるような新機能はほとんど見られなかったからだ。

せいぜいマルチセレクターが搭載されて、AFポイントの選択が楽になったくらいだろうか。あと、新画像処理エンジンの搭載によって高感度画質が1段分ほど向上し、深海の写真が少しだけ綺麗に撮影できるようになったというところだろう。

水中撮影が劇的に進められやすくなる新機能などはほとんど搭載されていないので、あえて最新機種OM-D E-M1 Mark IIIを選ぶ必要はないと言わざるを得ないだろう。

僕はどうする予定?買うの?買わないの?

おそらく僕は最新機種OM-D E-M1 Mark IIIを買うことはないだろう。

確かに、「手持ちハイレゾショット」や「ライブND」、「星空AF」などの先進の特殊撮影機能は非常に興味がある。マルチセレクターやUSB給電など細かな部分の使い勝手が向上しているのも天晴れだと思う。

しかし、どれもなくて困るほどのものではない。

それよりも、イメージセンサーが先代機種から使い回しにされたことで、劇的な画質の向上が実現されなかったことの方が悔やまれる。本当に、なぜ裏面照射型のイメージセンサーを搭載しなかったのか、理解に苦しむと言わざるを得ない。

また、専用の防水プロテクターが用意されず、今後の発売も予定されていないということも、OM-D E-M1 Mark IIIを選ぶ必要性がなくなった理由の1つだ。

リーズナブルな拡張アクセサリーを用意することで、一般的な撮影用途だけではなく、野鳥や水中など撮影領域を比較的手軽に拡大しつつ写真を楽しんでいけるのが、オリンパス製ミラーレスカメラの大きな魅力の1つだった。しかし、今回のアップデートではその優位性が若干薄れてしまったきらいがあるのが悲しい。

OM-D E-M1 Mark IIIを選んでもやりたいことができないのであれば、わざわざ最新機種を購入する必要性はないというのが、現時点の僕の結論だ。

まぁ、OM-D E-M1 Mark IIIの価格がもっと安くなったり、もし万が一だが純正の専用防水プロテクターが発売されたりしたら、わからないかもしれないが(笑)。

少なくとも現時点の僕にはOM-D E-M1 Mark IIIはそんなに必要ない。OM-D E-M1 Mark IIの時点で既にカメラとしての機能は円熟期を迎えており、プロの現場も視野に含めても自分の活動で十分に使っていけるからだ。

それだったら、よりリーズナブルでやりたいこともできる先代機種のOM-D E-M1 Mark IIの方をあえて選びたいと思う。

そして、先代機種を選んだことで浮いた分の資金を活用して、Proレンズやアクセサリーを追加していこうと計画している。

その方が写真をよりディープに楽しんでいけると僕は確信しているので。

新しいカメラが発売される度に愛機を変えるよりも交換レンズやアクセサリーを追加した方が、写真表現のバリエーションを劇的に豊かにできる。結果的に写真をさらにもっと楽しめるようになる。

というわけで、僕は当初の予定通り、次は先代機種のOM-D E-M1 Mark IIの方を購入しようと思う。

最新機種のOM-D E-M1 Mark IIIが発表されたことで、より安くなってくれて本当に感謝だ(笑)。

総評

今回は最新機種OM-D E-M1 Mark IIIに関して新旧両機種のスペック比較や注目すべきポイントを踏まえた上で、それぞれの機種におすすめな人を考察してきた。

自分に相応しいのはどちらの機種かを明らかにするために、今回の記事が多少なりともあなたの役に立ってくれれば嬉しく思う。

貧乏人の悲しい性か、前回紹介したOM-D E-M5 Mark IIIと同様、後半はかなりディスり気味の内容になってしまった(笑)。

しかし、OM-D E-M1 Mark IIIは先代機種から機能面で劇的な進化を遂げたことは間違いない。

特に、「手持ちハイレゾショット」や「ライブND」など、OM-D E-M1X譲りの特殊撮影機能は旅写真の撮影スタイルを劇的に変化させるだろう。また、「星空AF」は「手持ち星景」という今まで夢のまた夢だった撮影スタイルも実現できる。

予算が潤沢にあるのならば、ぜひとも僕もものにしたい機能ばかりだ。

しかし、だからと言って先代機種のOM-D E-M1 Mark IIが大きく劣るかというと、そんなわけは決してない。むしろコスト面を考えると、現時点で最高の選択肢の1つになったとさえ言えるだろう。

結局はどちらの機種を選んでも最高クラスの旅写真体験が楽しめる。となれば、自分に必要な機能や予算を見極めた上で、直感でこれだと思った方の機種を選んでいくのがいいだろう。

きっとそれがあなたにとって最も相応しい愛機となるだろうから。

あなたもぜひあなたにとっての最高のカメラを手にして、最高の写真ライフを満喫してもらえればと切に願う。