小湊鐵道の沿線に点在する魅力的な観光スポットを紹介する本連載。

初回の前回は小湊鐵道の始発駅である五井駅周辺の見所をご紹介した。

そして、第2回目となる今回は、上総村上駅の周辺にある見所を紹介していく。

上総村上駅は小湊鐵道の始発駅である五井駅からわずか1駅の場所にあるので、都心からも比較的気軽に訪問できる。

しかし、この一帯にはかつての上総国の中心地が置かれていたこともあり、上総村上駅の徒歩圏内には奈良時代に流行した天平文化の栄華を思わせる重要な史跡がいくつか点在している。

今回は上総村上駅の周辺を巡りつつ奈良時代の史跡を中心にレポートしていこう。

記事の最後には、僕も常連としてよく訪れている関東屈指の有名ラーメン店も紹介しよう。

ぜひ小湊鐵道の沿線に隠された上総村上の魅力を堪能していただきたい。

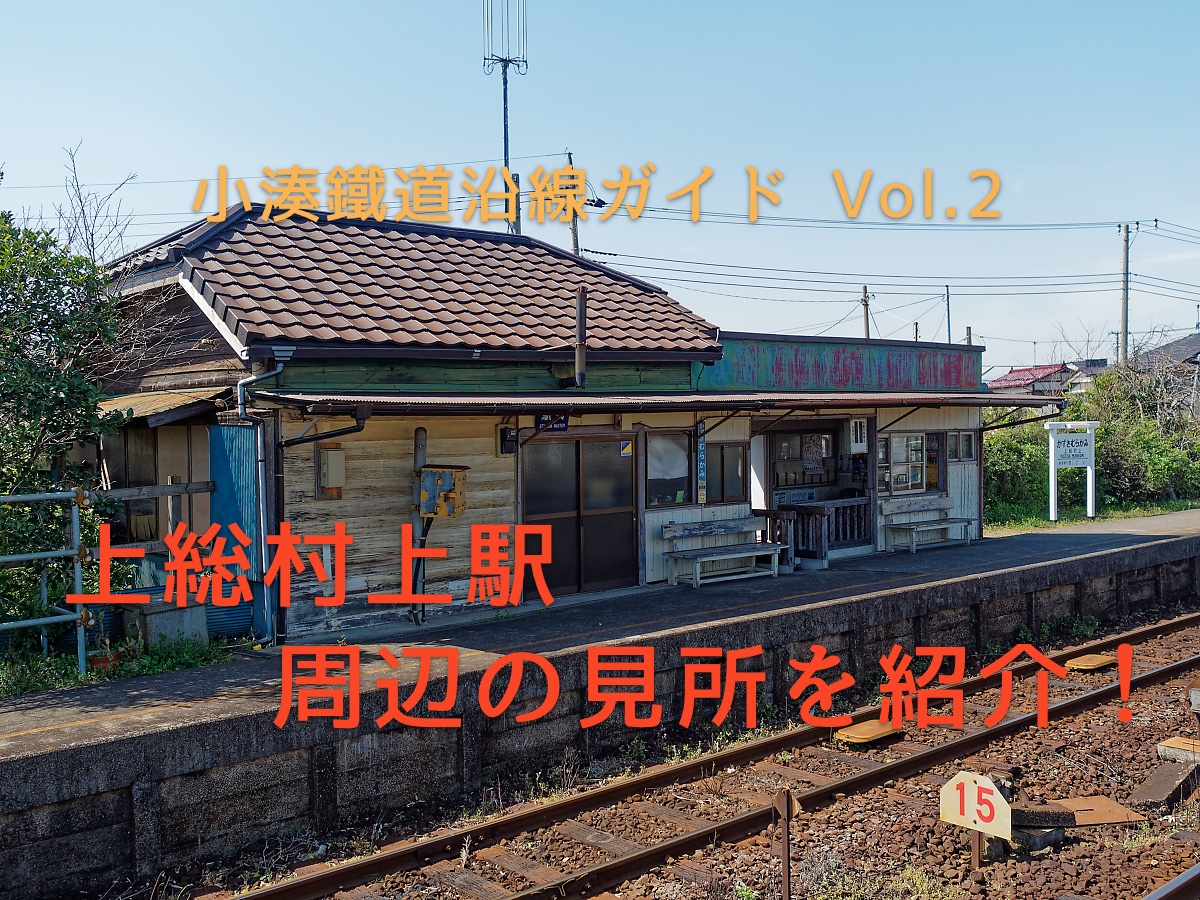

上総村上駅

電車から降りると、昭和時代の1コマを切り取ったようなレトロな上総村上駅舎が出迎えてくれる。

ホームの反対側から眺めた上総村上駅舎。レトロ感全開の趣が写欲を湧き立たせてくれる。

この場所に立つだけで昭和時代にタイムトリップしてしまったのではと錯覚に陥る方もいるだろう。

近代的な五井駅からわずか1駅でこのようなレトロ感が味わえるのだから、小湊鐵道沿線の旅はやめられない。きっとこれから先の旅程にとても強い期待が持てるはず。

進行方向側から眺めた上総村上駅舎。 駅の周囲は長閑な田園地帯が広がっている。

無人駅であることも上総村上駅の特徴だ。宿直室が事務所の隣に一応は併設されているのだが、今はほとんど使われておらず、通常ここには駅員さんは配置されていない。

上総村上駅の駅舎内。今となっては珍しい改札の木製ラッチが旅情を感じさせてくれる。

そのため、降車時は電車の乗務員さんが切符の確認をしてくれる。なお、ホームに入場するだけであれば自由にできるので、ベンチに座って次の電車を待ちながら長閑な風景に浸ってみるのも一興だろう。

駅の改札を抜けると、周囲には長閑な田園地帯が広がっている。その中に上総村上駅の駅舎はポツンと建っているのが分かるだろう。

上総村上駅舎の外観。国の有形文化財にも登録されている。

つまり、駅舎の周囲にはほとんど何もない(笑)。だが、それがかえって探索欲を刺激してくれる。

ちなみに、この上総村上駅舎は1927年(昭和2年)頃に建造されており、国の有形文化財(建造物)にも登録されている。

看板に提示されているQRコードを読み取れば駅舎の詳細情報が入手できる。

一見オンボロなだけの寂れた建物なのだが、実は全国的にも貴重な建造物だったことを知って僕も驚いた。小湊鐵道の沿線にはこのような歴史のある建造物がゴロゴロと転がっているからワクワクする。

さて、ここからが散策の始まりだ。まずは下記のGoogle Mapで現在地を確認しておこう。

上総村上駅舎を出たら、まずは踏切を渡って海岸側とは逆方向へ道を進もう。小川を越えつつしばらく進むと、眼前に大きな通り(更級通り)が現れる。

更級通りと国分寺中通りの交差点。ここから奥へ延びる坂を駆け上がるのが最初の試練になる。

通りの向かい側にはIDEMITSU石油のガソリンスタンドがあるが、その脇から延びる国分寺中通りへ進んでいこう。この通りの前半は少々急な登り坂になっているので、少し準備運動してから挑むのがおすすめだ。

登り坂を上がり切ると小僧寿しのある交差点に辿り着く。この前を横切る通りが市役所通りだ。

市役所通りと国分寺中通りの交差点。通りを右折した奥に上総国分寺跡や市原市役所 が建っている。

この道を右折して進めば、最初の目的地である上総国分寺跡や市原市役所が建つエリアに辿り着ける。2つのスポットは市役所通りを挟んで両側にあるのだが、まずは上総国分寺跡を目指そう。

市役所通りを上るとマツモトキヨシの先にセブンイレブンがあるのだが、その脇の道を進んでいけば上総国分寺跡に辿り着ける。

セブンイレブンの脇の道を進みと、左手側に茅葺の屋根が特徴的な国分寺の薬師堂が見えてくる。

国指定史跡 上総国分寺跡(医王山清浄院国分寺)

茅葺き屋根の建物を左手に見ながら進むと上総国分寺跡の入口に辿り着ける。

上総国分寺跡にはここから中に入る。通りの向かいには駐車場も用意されている。

念のため入口の位置が把握しやすいようにGoogle Mapを下記に貼り付けておこう。

この場所には現在、江戸時代の中期に再建された医王山清浄院国分寺という寺が建っているのだが、その境内には奈良時代に創建された上総国分寺の遺構の一部もわずかながら残されている。

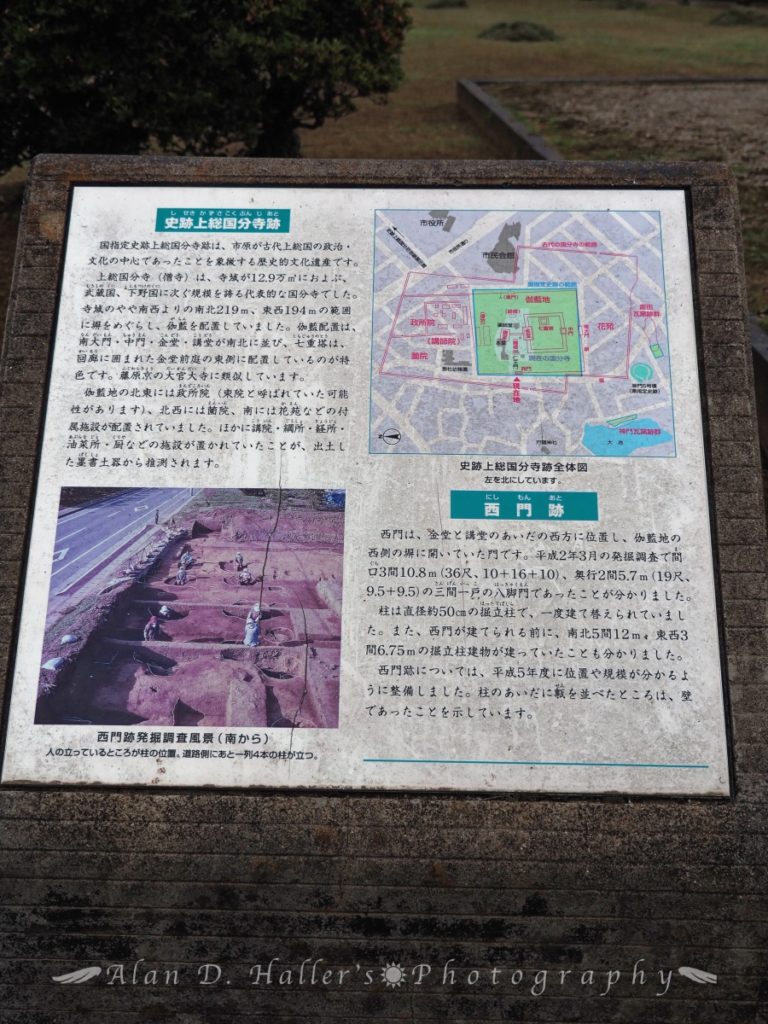

西門の付近には古代にあった上総国分寺に関する説明看板が立っている。

もっとも上総国分寺の跡として現在も残っているのは、金堂から西にあった入口の「西門」の跡と、七重塔の心柱が立っていた礎石の2つだけとなっている。

そして、下記が西門の跡地を写した画像だ。薄い朱色の丸太が置かれている場所に門を支える柱が立っていたという。

上総国分寺の西門跡。当時は本堂の西側に位置していたが、現在はここが国分寺の入口になっている。

西門跡を先に進むと鎌倉時代に建てられた仁王門が見えてくる。

鎌倉時代に建てられた仁王門。門の左右には仁王像が奉納されている。

門の左右には市指定文化財でもある阿吽一対の仁王像が納められている。

鎌倉時代に製作された阿形像。世界の始まりを表している。

医王山清浄院国分寺の吽形像。世界の終わりを表している。

向かって右側の口を開けた仁王像が鎌倉時代に製作された阿形像で、左側の口を閉じた仁王像が江戸時代に製作された吽形像だ。2つの仁王像を見比べると時代ごとの造形美の微妙な違いが見て取れる。

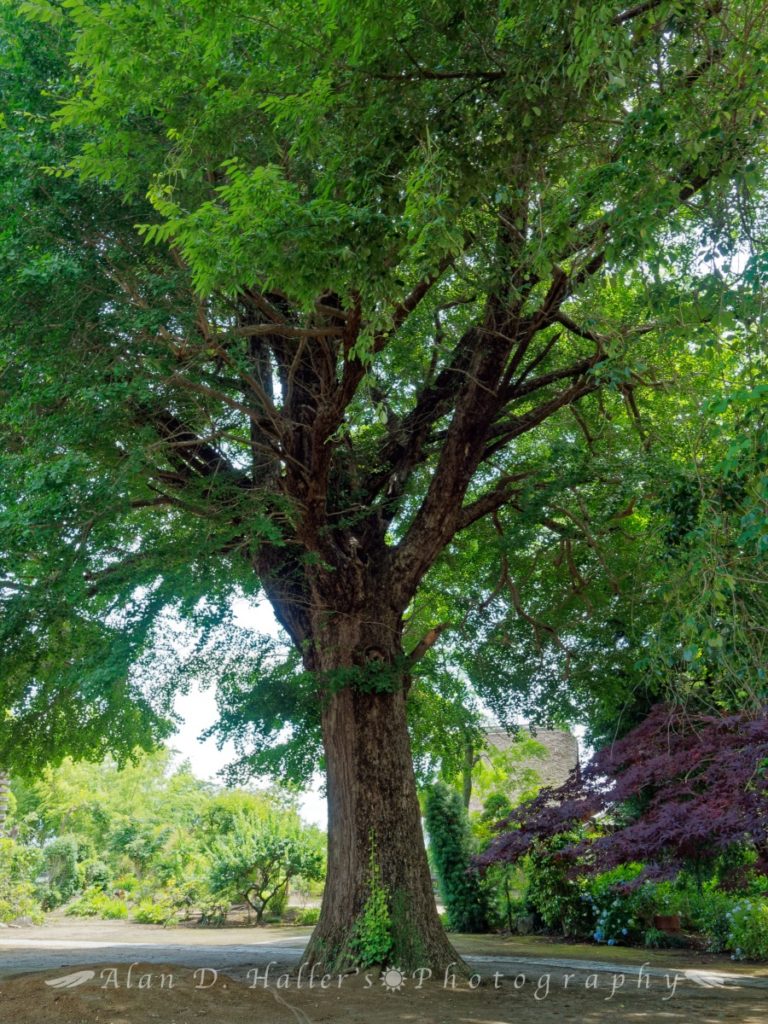

仁王門を抜けると、樹齢600年を超える大銀杏が見える。大晦日の除夜の鐘をついた人には、この樹から取れた銀杏が健康長寿のお守りとして配布される。

樹齢600年を超える大銀杏。この樹から取れた銀杏は健康長寿のお守りとしても人気がある。

大銀杏の左奥に建っているのが現在の本堂だ。

医王山清浄院国分寺の本堂。脇には空海の像が置かれている。

そして、大銀杏の先に見える茅葺き屋根の建物が薬師堂だ。江戸時代前期の元禄年間に寺の荒廃を憂えた僧・快鷹によって建立された。

医王山清浄院国分寺の薬師堂。現在の国分寺を象徴する建造物だ。

この薬師堂は市原市指定文化財にも登録されており、飛天が描かれた鮮やかな天井画や須弥壇に置かれた手の込んだ唐様の厨子で知られている。

次は大銀杏まで戻り、本堂の反対側へ進もう。「史跡上総国分寺跡」という石碑が見えてくるはずだ。実はこの近辺に重要な見所が存在する。

史跡上総国分寺跡の石碑。この周辺には古代に存在した上総国分寺で重要な施設が建てられていた。

石碑から道を左側に少し進むと「上総国分寺跡 金堂跡」という看板が見えてくる。この場所に上総国分寺で最も重要な施設、寺の本尊が祀られていた金堂が建っていた。もっとも現在では何も残っていないのだが。。。

上総国分寺跡 金堂跡の看板。上総国分寺の金堂はこの場所に建っていたらしい。

金堂跡を見学したら、金堂跡に沿う道を薬師堂の方まで進んでいこう。その右手側には広大な空き地があるのだが、その一角にこんもりと土が盛られた場所がある。そここそが上総国分寺の七重塔が建っていた場所の跡地だ。

その場所には下記の画像のように、七重塔の心柱(中心柱)が置かれていた礎石だけが残されている。

上総国分寺の七重塔跡地。空き地の一角にある盛土の上には塔の心柱が置かれていた礎石が残されている。

上総国分寺の七重塔は高さ63mもあり、現在近所に建つ市原市役所の市庁舎よりも高かったらしい。それほどの巨大な建造物を支えていたこともあり、塔の心柱を支えた礎石も巨大だ。礎石の大きさは直径1.67mもある。

上総国国分寺の七重塔心柱の礎石。礎石の大きさからこの上に建っていた塔の巨大さも窺える。

画像だけではサイズ感が分かりにくいかもしれないので、僕のスマートフォン(iPhone SE 第1世代)と並べてみた。

心柱の礎石と手持ちのiPhone SE(第1世代)を比べたところ。明らかに大きさが違う。

iPhone SEの大きさが約12.5cmなのだが、こうして比較してみると心柱の異様な巨大さがみて取れると思う。

ちなみに、心柱礎石の傍らには、上総国分寺跡に関する解説看板も置かれている。

上総国分寺跡の解説看板。空き地で心柱の礎石を見つける際の目印としても役立つ。

現在は他に何もないのだが、ここで往時の壮麗だった七重塔の姿に想いを馳せるのもいいだろう。

市原市役所

上総国分寺跡を後にしたら、市役所通りを挟んで向かい側にある市原市役所を目指そう。

実はここには、上総国分寺に建っていた七重塔を1/30スケールで再現した模型が展示されている。

市原市役所の入口前。奥に見えるのが第1庁舎で、第2庁舎に行くにはこの中を通っていく。

市役所通りを渡ったら、市原市役所の第1庁舎の中に入ろう。目指す七重塔模型は奥にそびえる第2庁舎の1階ロビーにあるのだが、高低差があるため、そこへ向かうにはまず第1庁舎内を経由していく必要がある。

内部の階段で2階へ上がってから第1庁舎の外に出て、第2庁舎の建物へ進んでいこう。「第2庁舎はこちら」というような案内表示もあるので迷わずに辿り着けるだろう。

市原市役所の第2庁舎。ここのロビーに上総国分寺の七重塔模型が展示されている。

第2庁舎の中に入るとそこは地下1階になるので、脇の階段を上がって地上1階を目指そう。すると目の前にはロビーが広がっているが、そこに七重塔模型や上総国分寺の伽藍配置図などが展示されているのが見えるはずだ。

第2庁舎1階ロビー。傍らには上総国分寺の七重塔の模型などが展示されている。

左手側に展示されているのが、上総国分寺にかつて建っていた七重塔を1/30の大きさで再現した模型だ。

上総国分寺・七重塔の模型。1/30スケールで再現されている。

近くで見ると各所の精巧な造りがよく分かると思う。奈良時代にこれほど高度な建築技術を駆使した建物がこの地に建っていたことを思うと、当時の上総国が大和朝廷の中でとても重要な位置にあったことが窺い知れる。

ちなみに、上総国分寺の七重塔は現在の市原市役所の市庁舎よりもさらに高かったらしい。

今回の訪問時は24mm相当の広角レンズを使って撮影したのだが、縦位置構図でも七重塔模型の全体を収めるのがやっとだった。1/30スケールでさえこうなのだから、実寸大の本物はさぞかし巨大な木造建造物だったことだろう。

国分寺中央公園

市原市役所を出たら、その裏にある国分寺中央公園を目指そう。市役所の建物に沿って進めば迷わず辿り着けるはずだ。

この国分寺中央公園の中を通り抜けていけば、次の目的地である上総国分尼寺跡へと辿り着ける。

国分寺中央公園の入口にはピラミッドのようなオブジェが設けられているので、まずはここから公園の中に入ろう。

国分寺中央公園の入口。ピラミッド型のオブジェが入口の目印だ。

公園の入口から前半部分までは遊歩道が設けられている。まずはリフレッシュがてらゆっくり歩いていくといいだろう。

国分寺中央公園内に設けられた遊歩道。市役所の建物に沿って延びている。

遊歩道が終わると開けた場所に出る。ここには小さな池を囲んで子供向けの遊具が設置されており、市民のオアシスとしていつも家族連れや子供たちで賑わっている。

国分寺中央公園の遊び場。子供たちの元気な声が聞こえてくる。

池と遊び場を越えてさらに進むと、木陰にベンチが置かれた広い芝が広がるエリアが現れる。

国分寺中央公園の芝。一息つくのにちょうどいいベンチも置かれている。

その片隅には下記のような案内看板が設置されているのだが、実はこの国分寺公園の周辺には古代の貝塚(祇園原貝塚)が広がっていたらしい。

祇園原貝塚の案内看板。この地域の歴史の深さが窺い知れる。

国分寺台の区画整理に伴って1977年から4度に渡って大規模な発掘調査が行われたが、その際に貝塚・竪穴住居・墓などが広範囲で見つかったという。

かつて国分寺台の一帯は祇園原と呼ばれていたが、この地には縄文時代後期(4000〜3000年前)から約1000年間に渡って人々が暮らしていたとのこと。

上総国分寺が創建される数千年前にこういった広大な集落が栄えていたことから、国分寺台の歴史の奥深さが窺い知れると思う。

奈良時代にタイムトリップしたつもりが、気付いたら先史時代に来ていた。まさにそのような感覚だった。

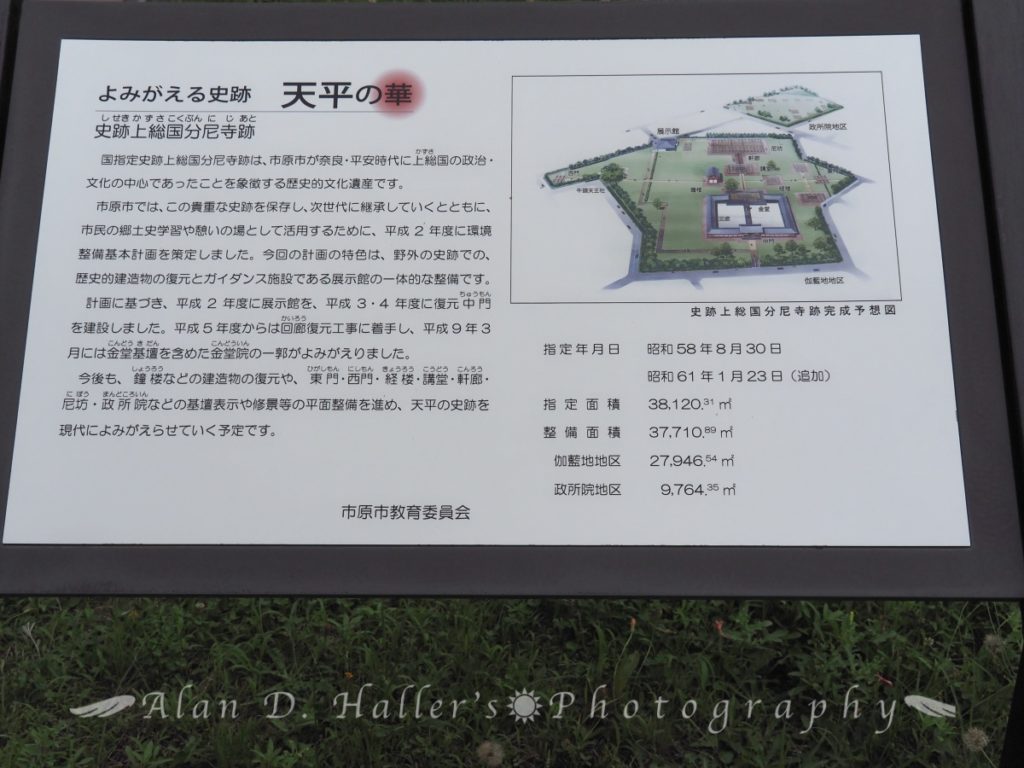

国指定史跡 上総国分尼寺跡

国分寺中央公園を抜けると、その眼前には上総国分尼寺跡の広大な敷地が広がっている。

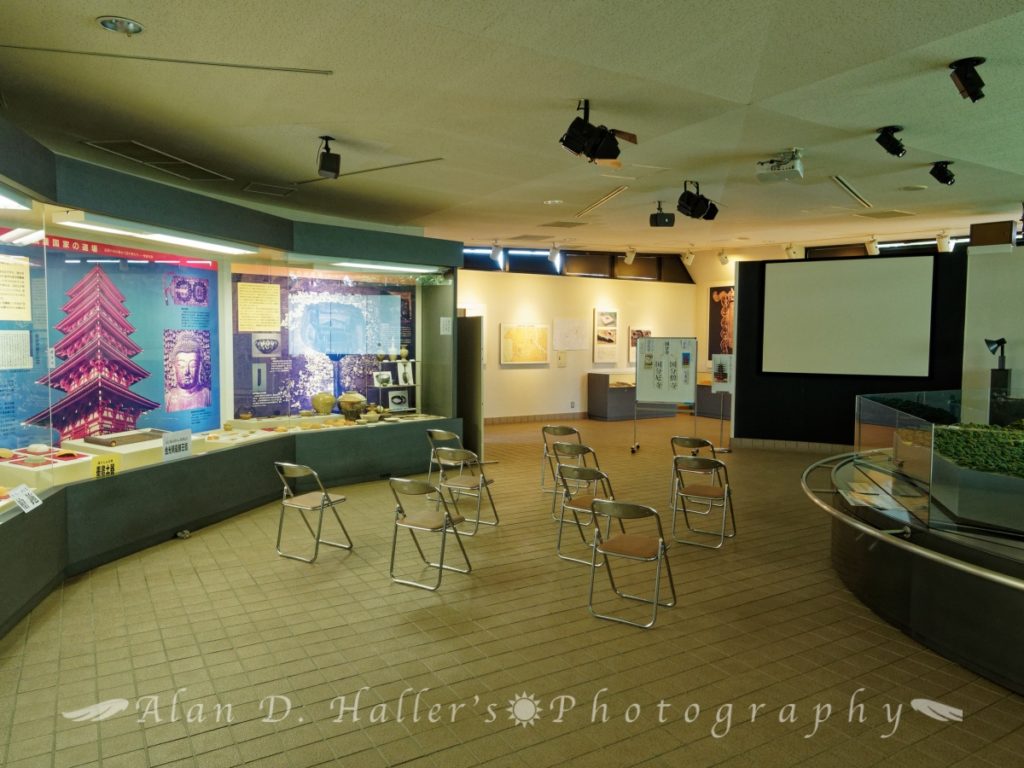

敷地の入口には史跡上総国分尼寺跡展示館が設けられているので、史跡の概要を学ぶためにまずは中に入ってみよう。

史跡上総国分尼寺跡展示館の外観。上総国分尼寺跡がある敷地の入口に設けられており、駐車場も近くに設けられている。

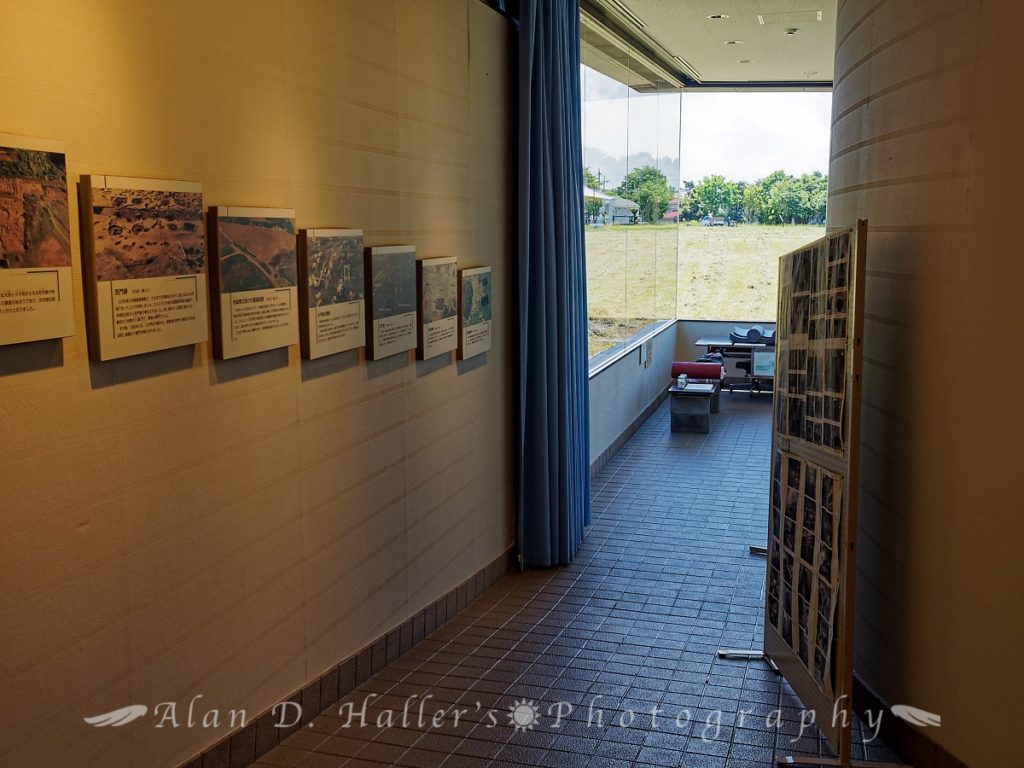

展示館の中には史跡の敷地内で発掘された様々な遺物が展示されている。また、ここでは上総国分寺(金光明四天王護国之寺)と上総国分尼寺(法華滅罪之寺)の概要が学べる10分程度の短編映画も上映されている。

史跡上総国分尼寺跡展示館の内観。近辺で発掘された遺物や短編映画を通して上総国分尼寺についての概要が学習できる。

展示館には上総国分尼寺の伽藍を再現したミニチュアも展示されている。

上総国分尼寺の伽藍のミニチュア。窓の先には上総国分尼寺の復元回廊が見えるので大きさの比較もできる。

ミニチュアは極めて精巧に作られているので、敷地のどこに何があったのかが一目で確認できる。ちなみに、展示館がある場所はミニチュアで言うと「尼坊」があった位置から少し左側の場所になる。

上総国分尼寺ミニチュアの拡大画像。寺院内にあった施設の配置や大きさが簡単に理解できる。

上総国分尼寺ミニチュアの裏手にも展示エリアは広がっている。ここからは復元された上総国分尼寺の伽藍も眺められる。

裏手の展示エリアへ向かう道。途中の壁には発掘調査の記録などが展示されている。

ここには中門や金堂に使われていた瓦や木組みを再現したものも展示されている。各部材についての詳しい解説もあるので、上総国分尼寺の建築技法などについてもしっかりと学べる。

上総国分尼寺で使われた瓦や木組みの再現。これらの部材は復元回廊でも使用されている。

展示館の見学が終わったら、いよいよ今回の旅のハイライトである上総国分尼寺の復元伽藍へ向かおう。復元伽藍へは展示館の脇にある道から行ける。

上総国分尼寺の復元回廊への道。展示館の脇の道を進んだ先に復元した上総国分尼寺の回廊が建っている。

道の途中には案内看板もあるので軽く目を通していこう。ちなみに、現在復元が完了になっているのは「中門」と「回廊」だけだが、伽藍の復元作業は今後も進められる予定らしい。

上総国分尼寺の復元回廊の案内看板。復元された伽藍に関する情報や配置が分かる。

案内看板の先には広大な敷地内に復元された上総国分尼寺の伽藍が広がっている。この場所に立つだけで奈良時代にタイムスリップしたような光景が楽しめる。

広大な敷地に再現された上総国分尼寺の伽藍。復元施設ではあるのだが、天平文化の香りがほのかに感じられる。

道なりに進むと下記の画像のような光景が見えてくる。中央に見える階段の上には巨大な台座(金堂基壇)があるのだが、当時そこには本尊を納めた金堂が建っていた。

上総国分尼寺の金堂跡。中央の階段を上がった先にある台座の上に金堂は建っていた。

費用が膨大なため現在はまだ復元されていないが、往時はさぞかし立派な建造物が建っていたことだろう。

現在の金堂跡には木が植えられており、一息つくのにちょうど良い木陰ができている。

復元回廊の中へは金堂跡の左右から入れる。

上総国分尼寺の復元回廊の入口。金堂跡の左右どちらからでも入れる。

復元回廊の中に一歩足を踏み入れると、そこには非現実的な光景が広がっている。おそらく奈良時代の人たちもこの光景を見たのであろう。

上総国分尼寺の復元回廊。画面奥には本来の回廊の入口となる中門が建っている。

晴れの日に訪れると復元回廊の朱色と空の青色が素晴らしい対比になるので、より美しい光景が楽しめる。

ちなみに、この上総国分尼寺の回廊は奈良県斑鳩町にある法隆寺の東院伽藍を元にして復元されている。柱の中間がくびれたエンタシスや弓形に湾曲した梁などにその面影が見て取れる。

上総国分尼寺の回廊は法隆寺の建築様式を元にして復元されているため、法隆寺を訪れたことのある方は既視感を覚えるだろう。

復元回廊を中間まで進むと同じく復元された中門に至る。中門を背にすると、目の前に本堂跡へと続く石畳の道が整備されている。

上総国分尼寺の復元中門から延びる石畳の道。当時はこの道の先に立派な金堂がそびえていた。

金堂基壇の手前には復元された灯籠も設置されている。これは夜など暗いときに伽藍の中を明るくするために使われていたらしい。

上総国分尼寺の復元灯籠。金色の輝きは遠くからでも目立つ。

復元回廊を出たら、最後に復元中門の裏手に回ろう。回廊沿いに進めば簡単に辿り着けるだろう。

上総国分尼寺の復元中門。当時の参拝者はこの門を通って金堂を目指した。

復元された中門の正面に来ると、その立派な門構えに圧倒されるだろう。当時の参拝者はこの門を通って金堂を目指したのだが、門の前に立つと自ずと引き締まった気持ちになる。(残念ながら普段は閉じられているが…)

中門を正面から臨んだところ。どっしりとした門構えがこの寺院が当時どれほど重要な施設であったのかを物語っている。

ちなみに、復元中門の土台は高さが少しあるので、ここからは復元に使われている瓦も近くから見学できる。こうして建築物の細部の造りをつぶさに見るのもちょっとした楽しみがある。

復元された上総国分尼寺で使われている瓦。展示館で見たものと同じ模様が確認できる。

なお、復元回廊の周囲には鐘楼や講堂などの跡地も見つかっている。

上総国分尼寺の鐘楼跡。他にも講堂や経壇などが建っていたスペースも明らかになっている。

現在は復元作業は中断されているみたいだが、それらの施設も今後随時復元されていく予定みたいだ。全ての施設が復元されたときの光景が今からとても楽しみだ。

ちばから 市原本店

旅の最後に、僕も頻繁に通っているおすすめのラーメン店を紹介しよう。その名はちばから 市原本店だ!

上総国分尼寺跡からはまず国分寺中通りを目指して進む。するとしまむらとマツモトキヨシが両側に見えてくるので、横断歩道を渡って左折。上総村上駅の方へ少し戻ろう。

すると右手側に長い行列が見えてくるが、そこが目的地のラーメン店:ちばから 市原本店だ。

ちばからの外観。市内外から訪れる客によっていつも長い行列ができている。

ここでは二郎インスパイア系と呼ばれる大盛りのラーメンを提供しているのだが、その中でもトップクラスの実力と美味さを誇っている。

ちばからのラーメン。いつもあまりの美味さにスープまで完飲完食してしまう。

とにかく美味い!

美味すぎる!!

あまりの美味さにいつもいけないと分かりつつもスープまで1滴残さず完飲完食してしまうほどの魔力を持っている。

提供されるラーメンはかなりの量があるが、史跡巡りに疲れた体の栄養補給にはちょうど良いだろう。一応、量が少なめのミニラーメンもメニューに用意されているので、女性や少食の方でも安心して入店できる。

ちなみに、ちばから 市原本店に関しては下記の記事で詳しくレポートしている。注文の仕方やおすすめのメニュー・トッピングなども紹介しているので、訪問の際は是非とも参考にしていただくといいだろう。

ところで、ちばからは東京の渋谷や経堂、福島の郡山で支店を営業していることでも知られる。しかし、本店の美味さは支店とは明らかに段違い。ラーメンファンならば一度は味わってほしい市原の宝だと断言できる。

総評

今回は小湊鐵道・上総村上駅周辺の見所を紹介してきた。

五井駅からわずか1駅で行ける場所にあるが、駅の周辺には徒歩で行ける範囲に奈良時代の栄華を思わせるような史跡が点在している。また、このエリア内には関東屈指の実力を誇る絶妙な味わいのラーメンが食べられるお店もある。

上総村上は市原市でも有数の素晴らしい観光スポットだと言える。ぜひ上総村上を訪れて、その魅力を堪能していただければと思う。

ちなみに、散策の拠点となる市原市役所へは五井駅のロータリーから出ているバスからも向かうことができる。こちらのルートからは五井駅からより手軽に史跡の探索が楽しめるので、目的に応じて移動手段を選ぶといいだろう。

さて、次回は次の駅となる海士有木駅の周辺にある観光名所を紹介していく。

乞うご期待!